ファシリテーション研究会実践編 #2 に参加したふりかえり

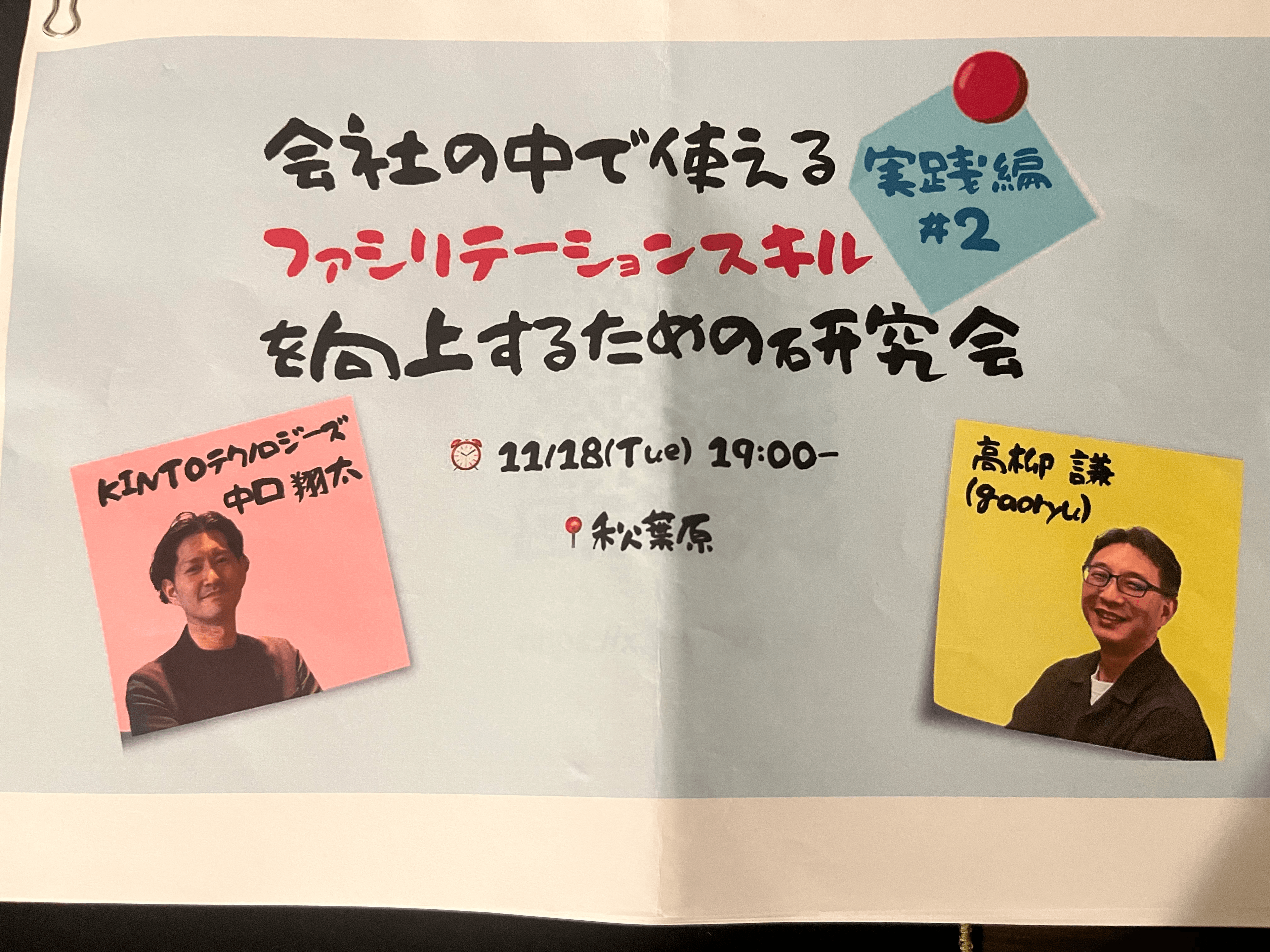

少し時間が経ちましたが、会社の中で使えるファシリテーションスキルを向上するための研究会 -実践編 #2- - connpass に参加したのでふりかえりします。

一言感想だと、実践形式で記憶の定着が良く、個人的アクションアイテムが発生したので、満足しました。

詳細は以下に続きます。

参加の動機

コミュニティイベントを主催しているナカグチさんと、別のコミュニティ参加で知り合い、イベントの存在を知ったのがきっかけです。実践編の前に、以下のOST主体のイベントに参加して、体験が良かったので実践編にも行ってみようという気持ちになっていました。

会社の中で使えるファシリテーションスキルを向上するための研究会 #2 - connpass

あとは、業務でファシリテーションはよく行っていますが、あまり体系だった学習はしたことがなく、もう少しうまくファシリをやりたいという思いもありました。

ファシリテーション実践の流れ

以下のタイムボックスでファシリテーションの実践を2セット行いました。

- ファシリテーションのお題が提示される。

- 15分間会議の準備をする。

- 誰がファシリをやるか決めて、25分間MTGのファシリテーションをする。

- 20分間のMTGのふりかえりを実施する。

1セット目

コミュニティ主催イベントのテーマとメインコンテンツを決めよう というお題でした。

前日に参加していた別のコミュニティイベントでは、聞き役だったので、ファシリテーターに立候補してファシリテーションをやらせてもらいました。準備時間で付箋を使ってドット投票するまでの流れは決めていたのですが、付箋が落ちるという不測の事態が発生したり、付箋の意見のカテゴリ分けをするのを忘れたり、だいぶ不手際があったのを他の参加者の方にフォローいただきながらなんとか進めることができました。

MTGの議論の到達地点として、テーマまでは決めることはできましたが、メインコンテンツのアイデアまで出たところでタイムアップになり、メインコンテンツの決定には至らなかったです。

2セット目

社員旅行をどうする ?? というお題でした。

ファシリテーターの目的は、豪勢に海外旅行派と、質素に日帰り旅行派に分かれている参加者の意見をまとめていくというものでした。2セット目は豪勢に海外旅行派を支持するMTG参加者として参加しました。ファシリテーターを担当された方は、ディベート形式でファシリテーションを進行されていました。MTG中の議論内容はファシリテーターの方がホワイトボードに板書してくれるスタイルでホスピタリティが高く、参加者側は議論に集中できるという印象を持ちました。

MTGの議論の到達地点として、それぞれの主張 > 主張に対する反対尋問 > 反対尋問に対する反駁という流れで進み、最後に投票をした結果、とくに人数に変化はなくどちらかに決まるという状況にはなりませんでした。

個人的ふりかえり

1セット目、2セット目の参加した体験、フィードバック内容で個人的に気づいたことをプラス「+」、デルタ「▼」でふりかえりします。

プラス「+」(良かった点・学び)

-

「+」MTGの目的設定の重要性に気づけた

MTGの目的、MTGのゴールについて考える習慣はありましたが、参加者の方のフィードバックを聞いていた時に、自分は考えてはいるけど、考えの深さが不足していると思いました。 -

「+」ふりかえりのファシリテーションの経験は生きた

MTGの準備をする際に、頭に浮かんだのは日ごろやっているふりかえり手法やその際のタイムボックスで、大きな司会進行の進め方で悩むことはなかったと感じました。 -

「+」ディベート形式でのMTGが体験できた

ディベート形式でのMTGが体験できたのはよかったです。業務で何かを決めるMTGを実施していると、2つの意見が分かれる状況になることがあり、この状況をまとめる手法として、ディベート形式に持ち込めると良いと思いました。 -

「+」MTG中に発生する不測の事態について考えることの重要性

gaoryuさんが、フィードバックでMTG中に発生する不測の事態に備えることについてコメントしていました。このような考えをもってMTGの準備をしたことがなく、空調コントロールや席が移動可能かについて言及されていて、軽く度肝を抜かれました。 -

「+」忍者ファシリテーターという存在

参加者の方からファシリテーションのフィードバックで、途中で完全に気配を消していたけど、無意識、意識的?と聞かれて、無意識で忍者的なムーブをしていることに気がつきました。懇親会で多少言語化はできたので、もっと意識的にできるようにしたいなと思いました。 -

「+」MTGを準備して他者のファシリテーションを観察すること

自身がファシリテーションをしないMTGでも準備をして、そのMTGを観察すると自分のファシリテーションとの差異に普段よりだいぶ気づきやすくなる。というか普段そういう目で他者のファシリテーションを見ていないなと思いました。

デルタ「▼」(改善点・課題)

-

「▼」目的に沿った議論を深める問いを投げることができなかった

他の人のファシリテーションを見たり、フィードバックの内容から自分はファシリテーターとして良い問いかけをできていないかも?というのは思いました。MTGの目的を深く考えることと関係がありそうですが、今後は、MTGの準備の際にどんな問いかけをするか?も考えようかなと思います。 -

「▼」オフラインMTGと、オンラインMTGの違いを意識できていなかった

普段、NotionやMiroを使ってMTGのファシリテーションをすることが多いです。付箋を使ったファシリテーションはMiroでのファシリのイメージで実施していたのですが、ドットマークがない、付箋が落ちるなど実際の現物だとソフトウェア上では発生しない問題が発生しました。

また、人数的に付箋を使わず口頭でディスカッションしてもよかったのでは?というフィードバックをいただきましたが、確かに口頭の方が良かったかもというのは思いました。参加人数やオンライン|オフラインでプロセスを切り替えるべきと思いました。

今後のアクションアイテム

思い返すと体系的なファシリテーション関連の書籍を読んだこともなく、あまりちゃんと勉強してないというのは自覚できたので、もう少し書籍を読んで理解を深めていきたいです。

また、今回のような実践形式の勉強会だと、強力に記憶に残るので、学習効率が高いなーと思いました。

知識を入れながら、実践をするとより効果が高そうなので、次回開催時も都合がつくなら是非参加してみようと思っています。